“Ya no era un criado. Era un heredero oculto… y había llegado la hora de reclamar su lugar.”

Las paredes de piedra de La Promesa guardaban secretos. Secretos antiguos, secretos sucios, y secretos que amenazaban con destruirlo todo. Curro, que una vez caminó esos pasillos como hijo del marqués, ahora lo hacía como sirviente… o al menos, eso querían hacerle creer. Porque dentro de él, bajo cada palabra humillante, cada mirada por encima del hombro, seguía latiendo la sangre de los Luján.

Y Lisandro, el Duque de Carril, lo sabía.

Cada encuentro entre ambos era una provocación calculada. Aquella mañana, mientras Curro pulía armaduras con manos manchadas de cera, el duque descendió las escaleras como un emperador sin corona. “Firme, aunque sin preparación… conmovedor”, lanzó con veneno disfrazado de cortesía. Pero Curro ya no era el mismo. Ya no temblaba. Respiró profundo, como le enseñó Pía, y devolvió la mirada. “Si viniste a provocar, da la vuelta.” Fue una línea recta al orgullo de Lisandro.

Lo que siguió fue un duelo silencioso, una batalla sin espadas pero con dagas verbales. Lisandro habló de “ajustes inevitables”, de decisiones de “gente grande”, de “hijos bastardos que no deberían opinar”. Cada palabra buscaba enterrarlo. Pero Curro no se hundió. Solo guardó el recuerdo… y esperó.

Horas después, el duque se encerró en el despacho auxiliar del palacio, un lugar olvidado por todos salvo por él. Allí escribió una carta. Palabras frías, medidas. Un sobre sellado con cera roja y el escudo del Ducado. Un plan trazado con precisión quirúrgica. La carta fue entregada a Ramiro, el cochero de confianza. Instrucciones claras: “Solo en manos de Alberto”. El nombre cayó como un trueno en el oído de quien espiaba desde la escalera de servicio.

Curro lo había visto todo.

Descendió decidido. Frente al duque, exigió respuestas. Y Lisandro, como siempre, respondió con burla. “¿Vas a llorar con Alonso? ¿El bastardo pidiendo protección?” Pero la burla no opacó lo que confesó luego: Alberto era su hijo, y tenía planes para emparejarlo con Ángela, la única luz de esperanza para Curro.

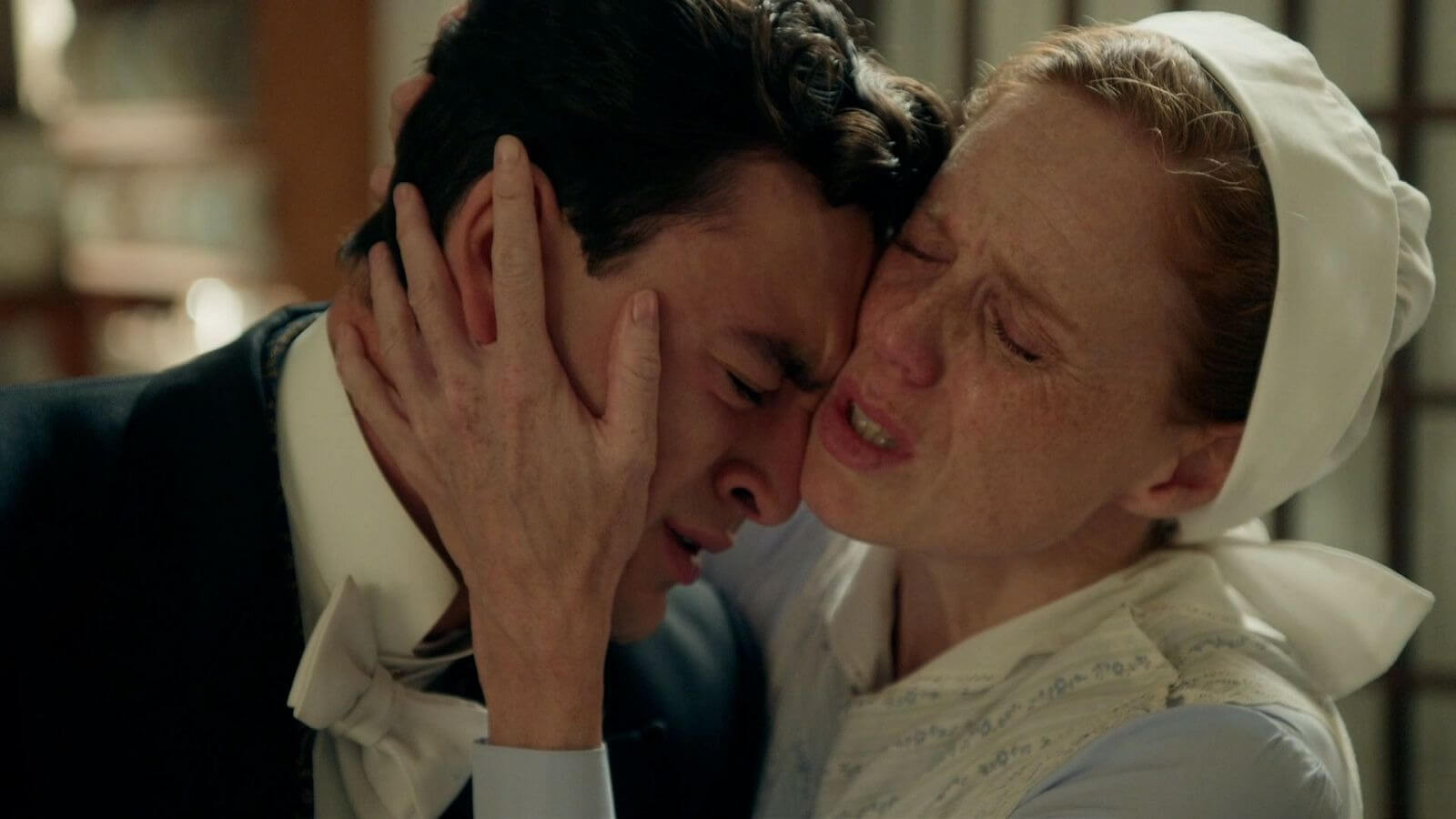

El golpe fue artero. El corazón de Curro se contrajo. Pero no se quebró. Ya no.

Corrió hasta la cocina. Allí estaba Pía, su roca, su voz de cordura. “Está tramando algo. Lo vi. Escuché que dijo que mi hora estaba llegando.” Pía lo escuchó, lo contuvo, lo creyó. “Mucho cuidado, Curro”, le dijo. “Ya hemos visto de lo que Lisandro es capaz.”

Y lo que está por venir será el choque final.

Lisandro no sabía que ya no tenía el control. Que la carta sellada que él creía secreta, ya estaba siendo rastreada. Que Curro, por fin, había abierto los ojos. Que su linaje no era un estigma… era un arma.

Y esta vez, no se dejaría arrebatar lo que era suyo por derecho.